災害対策部会

災害対策部会 |

|

|---|---|

| 災害発生に備える住区住民会議対応組織 |

|

![]()

|

新たなる“体験型”避難訓練 |

|

災害対策部会 部長 松本 多美子 |

|

2024年12月14日(土)午後4時から八雲小学校にて地域避難所運営訓練を行いました。

初めての試みとし「夜間に発災!ライフラインも止まった!」想定で体育館において居住体験を行いました。 |

|

「投光器」と「まかないくん」 |

その結果、照明に関しては6台の投光器で日常の生活が可能であることがわかりました。 八雲小学校の防災倉庫には20台の投光器が入っており、各居住空間等に発電機を使って設置します。 ガス・水道も止まった想定ですので、受水槽からホースで水を引き”まかないくん“というガソリンを使用する大型湯沸かし器でお湯を沸かし、アルファ化米を炊いて提供しました。 |

受付での避難者名簿の記入をはじめ、簡易トイレの訓練では一回ごとの使用方法を体験しました。 震災はいつ起こるかわかりません。ぜひ今後の訓練に参加してください。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 地域避難所運営訓練(夜間体験型)の参加者アンケートの集計結果がまとまりました | |

| 災害対策部会 副部会長 利根川 隆 | |

| 訓練実施日:令和6年12月14日(土) 午後4時〜午後6時30分 ※夜間に地震が発生し、すべてのライフラインが寸断されている想定で避難所生活を体験しました。 |

|

| ◆アンケート集計の結果(参加人数 約90人 回答21人) Q1. あなたの年代は? 20代以下・・19% 30代〜50代・・14% 60代以上・・ 67% Q2.八雲小避難所運営訓練に参加は何回目ですか? 初めて・・43% 2回目・・14% 3回以上・・43% Q3.八雲小学校とめぐろ区民キャンパスは災害発生時の避難場所であることをご存じでしたか? 知っていた・・95% 知らなかった・・5% Q4.災害に備えて3日分相当の備蓄品をそろえていますか? そろえている・・76% そろえていない・・24% Q5.次回も訓練に参加したいですか? 参加したい・・81% いいえ・・0 わからない・・19% Q6.今回の夜間訓練は参加者に避難所生活を体験していただくことを主たる目的としています。 実感できましたか? 実感できた・・61% あまり実感できなかった・・14% 無回答・・25% |

|

◆意見 |

|

| 目黒区災害備蓄品”のアルファ化米を配布 2024年9月15日 | ||

| 9月15日氷川神社のお祭りに、避難所運営訓練&災害対策部会の啓発運動の一環として、住区センター前の広場で“目黒区災害備蓄品”のアルファ化米を配布しました。 | ||

|

|

|

| めぐろ区民キャンパスで 避難所運営訓練と在宅避難グッズ展開催 2024年6月15日 |

||

| 地域避難所運営協議会めぐろキャンパス部会 避難訓練実行委員長 矢野 昭太郎 |

||

| 6月15日(土)快晴、めぐろ区民キャンパスの防災・避難所運営訓練を開催しました。 今回は在宅避難時の備蓄品に重点を置きました。 |

||

在宅避難時の備蓄品紹介 |

食品・日用品x人数x3日分の備えを |

|

5基の大・小テントを設置して、飲料水、食料、防災ライト/ラジオetc.展示紹介、在宅用トイレキットの使用説明、水を使わないけんちん汁ごはん、豚汁ごはんの試食してもらいました。好評でした。 |

||

マンホール用仮設トイレを見学 |

在宅用トイレキットの使用説明 |

|

|

||

2023年11月25日、」天気は冬晴れ、気温は肌寒い気候の下で午前10時のスタートでした。 今回は大地震発生後にめぐろ区民キャンパスに避難してくる避難者の受け入れと、どの場所に誘導すべきかの訓練としました。 |

|

|

|

前もって受付に並んだ避難者側の人に被災後の家庭状況を記したカードを渡して、受付側はその状況をとっさに判断して避難所の中の適当と思われる場所を決定します。 |

|

受け入れ側と避難者側を途中で入れ替えて、出来るだけ多くの人に双方の経験をしてもらう方法を採用しました。 最後にアンケートで待ち時間や決定までの時間、ルートの案内図の大きさや配置場所の適格性などを出していただきました。 |

|

|

|

避難場所としてキャンパス体育館の隣に桜修館校の体育館もありこの広い範囲の中で上記の避難誘導、その後の運営を考えると改めて関係者の皆さまの協力が必要と痛感しました。

|

|

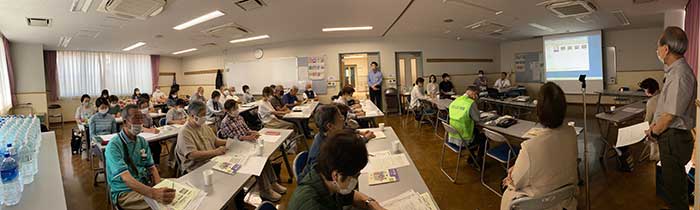

| 令和5年6月17日 避難所運営学習会 | ||

|

||

| 目黒区防災課の玉田係長ほか課員6名のご協力のもとに、八雲住区エリア避難所運営学習会が八雲住区センター2階コミュニティルームにて開催されました。 防災課による避難所運営に関しての講演及びDVD放映・質疑応答・ダンボールベッドとまかない君(湯沸かし機)の取扱いについてのYouTube動画放映・目黒区防災アプリの説明などなど、40名もの参加者が熱心に取り組まれました。 最後に備蓄食品と備蓄水をお持ち帰りいただき、閉会となりました。 さらにうれしいことに、本日の参加者の方が災害対策部に入会してくださいました。 12月2日(土)の八雲小避難所運営訓練にも、多くの方々のご参加をお待ち申し上げます。 |

||

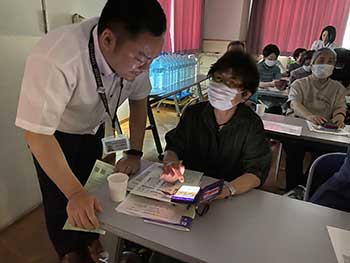

目黒区防災アプリの説明 |

防災アプリを試す |

|